※ 플랫폼뉴스는 SNS(사회적관계망)에서 관심있게 회자되는 글을 실시간으로 전합니다. '고전적 언론 매체'에서는 시도하기를 머뭇하지만, 요즘은 신문 기사와 일반 글의 영역도 점점 허물어지는 경향입니다. 더 많은 정보를 제공해드린다는 면에서 접목한 작은 시도이며, 이 또한 정보로 여겨주시면 고맙겠습니다. SNS를 좌판에서 한글 모드로 치면 '눈'입니다. 엄선해 싣겠습니다.

<박목월 시인과 그의 아들 이야기>

박목월 시인

1952년 625 전쟁이 끝나갈 무렵 박목월 시인이 중년이 되었을 때 그는 제자인 여대생과 사랑에 빠져 모든 것을 버리고 종적을 감추었다.

가정과 명예, 그리고 서울대 국문학과 교수라는 자리도 버리고 빈손으로 홀연히 사랑하는 여인과 함께 자취를 감추었다.

얼마 간의 시간이 지난 후 목월의 아내는 그가 제주도에서 살고 있다는 소식을 듣고 남편을 찾아나섰다.

부인은 남편과 함께 있는 여인을 마주한 뒤 살아가는 궁한 모습을 보고 두 사람에게 힘들고 어렵지 않으냐며 돈봉투와 추운 겨울을 따뜻하게 지내라며 두 사람에게 겨울옷을 내밀고 서울로 올라왔다.

목월과 그 여인은 그 모습에 감동하고 가슴이 아파 그 사랑을 끝내고 헤어지기로 한 후, 목월이 서울로 떠나기 전날 밤 이 시를 지어 사랑하는 여인에게 이별의 선물로 주었다.

그때 그 시가 바로 이 노래다.

'기러기 울어 예는 하늘 구만리/ 바람이 싸늘 불어 가을은 깊었네/ 아 ~ 아 ~ 너도 가고 나도 가야지/ 한낮이 끝나면 밤이 오듯이 우리의 사랑도 저물었네/ 아 ~ 아 ~ 너도 가고 나도 가야지/ 산촌에 눈이 쌓인 어느 날 밤에 촛불을 밝혀 두고 홀로 울리라/ 아 ~ 아 ~ 너도 가고 나도 가야지'

노래마다 사연이 있다.

아픔과 고통속에서 진주가 생성되듯 오늘 우리네 삶 또한 성숙하고 가치있는 삶들이 생성되고 있음을 생각해 봅니다.

어머니. 내가 영리하고 똑똑하다는 우리 어머니!

내가 초등학교 6학년 때 6·25전쟁이 났다

아버지는 내 머리를 쓰다듬으며, "어머니 말씀 잘 듣고 집 지키고 있어" 하시고는 한강을 건너 남쪽으로 가셨다.

그 당시 내 여동생은 다섯 살이었고, 남동생은 젖먹이였다.

인민군 지하에서 한 달이 넘게 고생하며 살아도 국군은 오지 않았다.

어머니는 견디다 못해서 아버지를 따라 남쪽으로 가자고 하셨다.

우리 삼형제와 어머니는 보따리를 들고 아무도 아는 이가 없는 남쪽으로 향해 길을 떠났다.

1주일 걸려 겨우 걸어서 닿은 곳이 (경기) 평택 옆 어느 바닷가 조그마한 마을이었다.

인심이 사나워서 헛간에도 재워 주지 않았다.

우리는 어느 집 흙담 옆 골목길에 가마니 두 장을 주워 펴놓고 잤다.

어머니는 밤이면 가마니 위에 누운 우리들 얼굴에 이슬이 내릴까봐 보자기를 씌워주셨다.

먹을 것이 없었던 우리는 개천에 가서 작은 새우를 잡아 담장에 넝쿨을 뻗은 호박잎을 따서 죽처럼 끓여서 먹었다.

3일째 되는 날, 담장 안집 여주인이 나와서 "(우리가)호박잎을 너무 따서 호박이 열리지 않는다. 다른 데 가서 자라!"고 하였다.

그날 밤 어머니는 우리을 껴안고 슬피 우시더니 우리 힘으로는 도저히 남쪽으로 내려갈 수 없으니 다시 서울로 가서 아버지를 기다리자고 하셨다.

다음 날 새벽 어머니는 우리들이 신주처럼 소중하게 아끼던 재봉틀을 들고 나가서 쌀로 바꾸어오셨다.

쌀자루에는 끈을 매어서 나에게 지우시고 어머니는 어린 동생과 보따리를 들고 서울로 다시 돌아오게 되었다.

평택에서 수원으로 오는 산길로 접어 들어 한참을 가고 있을 때였다.

30살쯤 되어 보이는 젊은 청년이 내 곁에 붙으면서 "무겁지. 내가 좀 져 줄께!" 하였다.

나는 고마워서 "아저씨, 감사해요" 하고 쌀자루를 맡겼다.

쌀자루를 짊어진 청년의 발길이 빨랐다.

뒤에 따라 오는 어머니가 보이지 않았으나, 외길이라서 그냥 그를 따라 갔다.

한참을 가다가 갈라지는 길이 나왔다.

나는 어머니를 놓칠까봐 "아저씨, 여기 내려 주세요! 어머니를 기다려야 해요" 하였다.

그러나, 청년은 내말을 듣는 둥 마는 둥 "그냥 따라와!" 하고는 가버렸다.

나는 갈라지는 길목에 서서 망설였다.

청년을 따라 가면 어머니를 잃을 것 같고 그냥 앉아 있으면 쌀을 잃을 것 같았다.

당황해서 큰 소리로 몇 번이나 "아저씨!"하고 불렀지만, 청년은 뒤도 돌아 보지않았다.

나는 그냥 주저앉아 있었다.

어머니를 놓칠 수는 없었다.

한 시간쯤 지났을 즈음 어머니가 동생들을 데리고 오셨다.

길가에 울고 있는 나를 보시더니 첫 마디가 "쌀자루는 어디 갔니?"하고 물으셨다.

나는 청년이 져 준다더니 쌀자루를 지고 저 길로 갔는데, 어머니를 놓칠까봐 그냥 앉아있었다고 했다.

순간 어머니의 얼굴이 창백하게 변했다.

그리고 한참 있더니 내 머리를 껴안고, "내 아들이 영리하고 똑똑해서 에미를 잃지 않았네!" 하시며 우셨다.

그날 밤 우리는 조금 더 걸어가 어느 농가 마루에서 자게 되었다.

어머니는 어디에 가셔서 새끼손가락만한 삶은 고구마 두 개를 얻어 오셔서 내 입에 넣어주시고는 "내 아들이 영리하고 똑똑해서 아버지를 볼 낯이 있지!" 하시면서 우셨다.

그 위기에 생명줄 같았던 쌀을 바보같이 다 잃고 누워있는 나를, 영리하고 똑똑한 아들이라고 칭찬해 주시더니!

그 후 어머니에게 영리하고 똑똑한 아이가 되는 것이 내 소원이었다.

내가 공부를 하게 된 것도 결국은 어머니에게 기쁨을 드리고자 하는 소박한 욕망이 그 토양이었음을 고백하지 않을 수 없다.

어느 때는 남들에게 바보처럼 보일 수도 있었지만, 어머니의 (바보처럼 보이는 나를) 똑똑한 아이로 인정해 주시던 칭찬의 말 한 마디가 지금까지 내 삶을 지배하고 있는 정신적 지주였던 것이다.

현재 문학가이자 서울대학교 명예교수인 박동규님의 글입니다. 이 글 속의 어머니는 박목월님의 아내십니다.

※ '북 소월, 남 목월'이란 말이 있습니다. 김소월과 박목월을 일컫습니다. 이름자 뒷말도 맞춘 '월(月)'입니다.

두 시인은 토박이말인 방언을 적절히 구사해 시풍에 향토성이 매우 진하게 배어 있습니다. 소월은 평북 구성, 목월은 경북 동해안의 구수한 사투리를 따와 함축성을 구사합니다. 글이 아름답습니다. 사투리란 게 특정 지방의 '저잣거리의 갖은 삶 속'에서 진하게 살아 움직여 온 언어이기 때문입니다.

'남 목월'이란 말은 '향수'로 유명한 시인 정지용(1902-1950)이 1940년 9월 박목월을 문단에 추천하면서 “북에는 소월이 있었거니 남에 박목월이가 날 만한다"고 한 데서 유래됐다고 합니다.

우리는 특정 시인이 싯구절에 서정적인 토속어를 실있게 구사하면 '깜박 죽습니다'. 거기에다가 그 지역의 구수한 사투리까지 더해지면 판소리 한가락이 선율을 타고 흘러내리는 듯 '서정의 매력'에 쏙 빠집니다.

서정주 시인도 비슷한 말을 보탰습니다. 1969년 박목월을 일컬어 "남방적 향토 정서를 표현한 최고의 시인"이라고 평했습니다.

기자 개인적으로는 박목월의 대표적인 방언 시를 ‘산그늘’로 봅니다. 각자의 선호는 다를 수 있습니다.

교과서적으로 잠시 살펴보겠습니다.

박목월은 1946년 조지훈, 박두진과 청록파(靑鹿派)를 결성하고 시집 청록집(靑鹿集)을 발간했습니다. '청록집에 실린 그의 시는 임, 윤사월, 청노루, 나그네 등이 있다'. 중고교 때 징그럽게 달달 외우던 것들입니다. 음미하면서 읊으면 경직함이 사르르 녹는 듯합니다. 이 시집에 실린 박목월의 시는 한국적인 서정, 지극히 간결하고도 리듬감 있는 시어로 깊은 인상을 남깁니다.

|

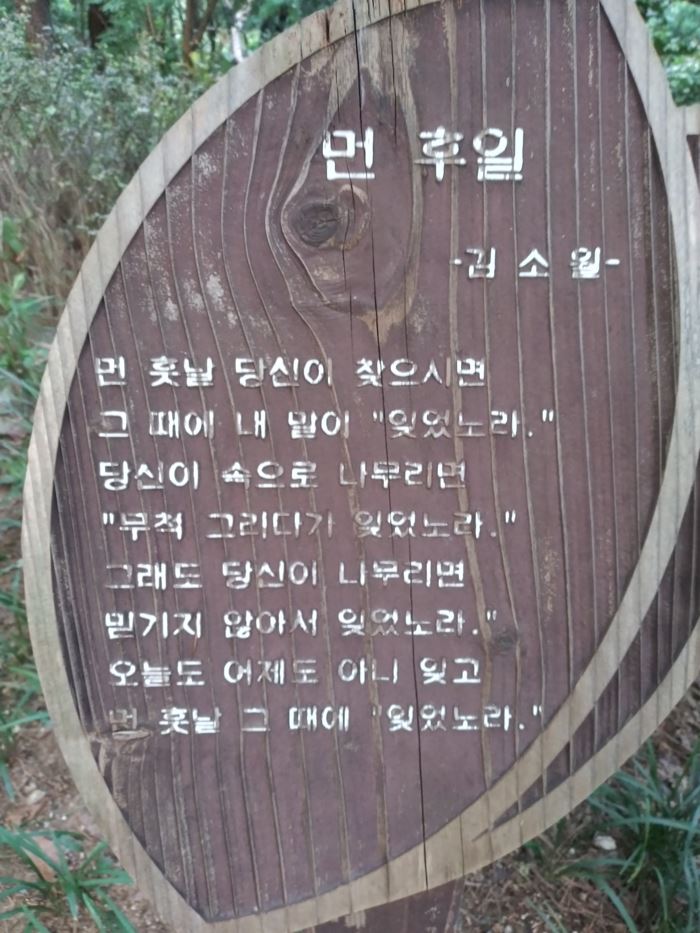

| ▲ 서울 강서구 우장산 산책길 팻말에 새겨져 있는 '먼 후일'. |

참고로 김소월은 대체로 일제강점기의 이별과 그리움을 주제로 민족의 한과 슬픔을 노래하는 시를 썼습니다. '진달래꽃'을 비롯 '먼 후일', '엄마야 누나야', '접동새', '산유화' 등이 있습니다. [플랫폼뉴스 정기홍 기자]

저작권자 ⓒ 플랫폼뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지